嘘八百にも胸を張ろうよ、実話じゃなくても良いからさ

- bunkeiedison

- 2022年9月23日

- 読了時間: 12分

だけどねリサ、何もかも証明されなきゃ信じられないっていうのは、悲しいことじゃないかしら?

──マージ・シンプソン(「シンプソンズ」シーズン9 第8話)

SNSではたまに、「嘘のようなホントの話」がバズる。それが実話であることを証明するようなソースがあれば、なおバズる。

例えば、こんな話あるよ。

ある岡山のSNSユーザーは、インドネシアに懇意にしてる文通相手がいた。お互い英語で手紙のやり取りをしてたらしいんやけど、ある冬、その相手が「この前近所で怪我したツバメを助けてあげたよ」って手紙に書いてきたんやって。

次の春、ユーザーの家の軒先にもツバメが巣を作ったので、一眼レフのカメラが趣味やったこの人は、雛鳥にエサをやってるツバメの風景を何気なく写真に撮った。そこでふと、件の文通相手が前の冬にツバメを話題にしてたことを思い出して、日本には春にツバメが来るんだよって教えてあげようと、撮った写真を手紙に同封して送った。

そしたら、いつものやり取りより異常に早いペースで、インドネシアから岡山に返事が届いた。封筒を開いて読んだらびっくり、「君が撮った写真のツバメの足に付いてるテープ、うちで手当てしたツバメに巻いたテープにソックリなんやけど!」なんて文章が。走り書きの英語で書かれた便箋の終わりにはその証拠として、特徴的な柄をしたマスキングテープが貼ってあった。

手紙を読んだユーザーは、半信半疑ながらもPCに残してたデジカメの写真を開いて、ツバメの足元に付いてる切れ端のようなものを拡大表示してみた。

そしたら…本当に便箋に貼ってあったテープと同じ柄をしてるじゃないか!

これが、遠く離れた文通相手がインドネシアで助けたツバメが、岡山の自分の家で巣を作ったっていう、にわかには信じがたい実話の顛末。この話を岡山のユーザーがSNSでつぶやいたら、たちまちフォロー内外のユーザーから反応があったんやって。

もちろん懐疑的な人たちも中にはいて、「インドネシア人があんたの写真を見てから同じ柄のマスキングテープを買ってきたんだろ!」とか、「そもそも文通相手の存在自体がこのユーザーの妄想のでっち上げに違いない!」とかそういう反応も多かったみたい。

でもこの不思議な話、なんとここで終わらなかった。

この日本人ユーザー、インドネシアの文通相手の許可ももらって、反論の余地もないほどしっかりしたソースを出してきたんよ。

なんとインドネシアのお相手も、別の種類ではあるけどSNSを利用してて、自分がツバメを助けた当時の様子を写真付きでアップしとった。そこにはテープの柄もしっかり映り込んでるし、SNSのアカウントも、でっち上げと言うには無理があるほど昔から開設されてた。もちろん日本人ユーザーの使えないインドネシア語でね。

こうして、真偽が眉唾もんじゃない話やと分かった途端、この奇跡みたいな実話はネットの枠を超えて、テレビや新聞でも取り上げられるようになった。おれがこの話を読んだのも、郵便局のフリーペーパーやったわ。「文通が生んだ不思議な話」、みたいな感じで。

さて、今の話のケースは証拠も十分にある実話やったから良いんやけど、こういう嘘みたいな実話がたまにちやほやされるからこそなのか、SNS上ではそれに憧れた「実話もどき」みたいな話が、さも事実かのように語られることが、少なくない気がする。

今日の本題はこっちの、いわばもどきタイプの話にある。

自分が大好きなアニメのキャラに似たお兄さんを街で見かけたとか、イケメンに言い寄られて袖にしたところ彼の性癖がM方向に歪んでしまったとか、電車内のトラブルに正義感をもって機転を利かせたサラリーマンの対応に拍手喝采が起きたとか、そんな感じのやつ。SNSがいつからか、自分のフォロー外でも人気になった話題なら勝手にピックアップしておれに見せてくるようになって、たまに目に入るようになった。

個人的にはこういうのに対して好感も不快感も、真偽に対する興味もないよ。おれって目に付くものは何でもとりあえず読むポリシーやねん。そんで得るものがなかったら、暇さえあればくだらないことを考えたがる自分の脳みそのエサにすればいい。今書いとるこの文章がまさにそれ。

ただ、SNSの世界はそんな悠長な奴ばかりじゃないみたいで、こうしたちょっと胡散くさい話をつぶやいたユーザーに対しては必ず、その矛盾を突き立てたり、嘘つき呼ばわりするような反応がわんさか集まってくる。そいで大抵の場合は、非難が集中した側のユーザーもそんな指摘を放って置くことができずに、論理的かどうかは二の次にして自分の発言は実話やと主張し続ける。政治家でもない個人のした話がホントかどうかを巡る、目も当てられんほど不毛な争い。こういう泥仕合って、昨今は見ようと思えばネットで毎日見れるもんな。おれが子供のころは、守備の悪い横浜の試合ぐらいでしか見る機会なかったよ。

こういう「実話かどうかで話す側と聞く側が言い争うさま」、ネットの用語では「嘘松」と呼ばれることもあるらしいが、おれの場合はあえてこの現象を「もどきばなし」と呼ばせてもらおう。

「もどきばなし」、その定義は、作者と読者が競り合うせいで、実話にもフィクションにもなりきれない話。物語が自分のアイデンティティーを持たされていない、まさに悲しき「妖怪ハナシモドキ」ってイメージ。現代に「おとぎばなし」が生まれ流行るなら、そのポテンシャルというか土壌は、間違いなくこの「もどきばなし」というトレンドにあるよ、悲しいかな。

ちなみに、この空虚なトレンドは日本だけのものではないと思うよ。おれ好きな音楽が古いから、よくYouTubeで戦前のブルースとか漁るんやけど、「これは私のおじいちゃんです」系のコメント、ここ数年になってべらぼうに増えてると思うよ。そらさ、ほんまのコメントもちゃんとあるとは思うんやけどね。たまに今日見た動画、孫多すぎひんかってなるよ。

この「もどきばなし」にまつわる地獄絵図、おれが思うことは、複数の側面からある。

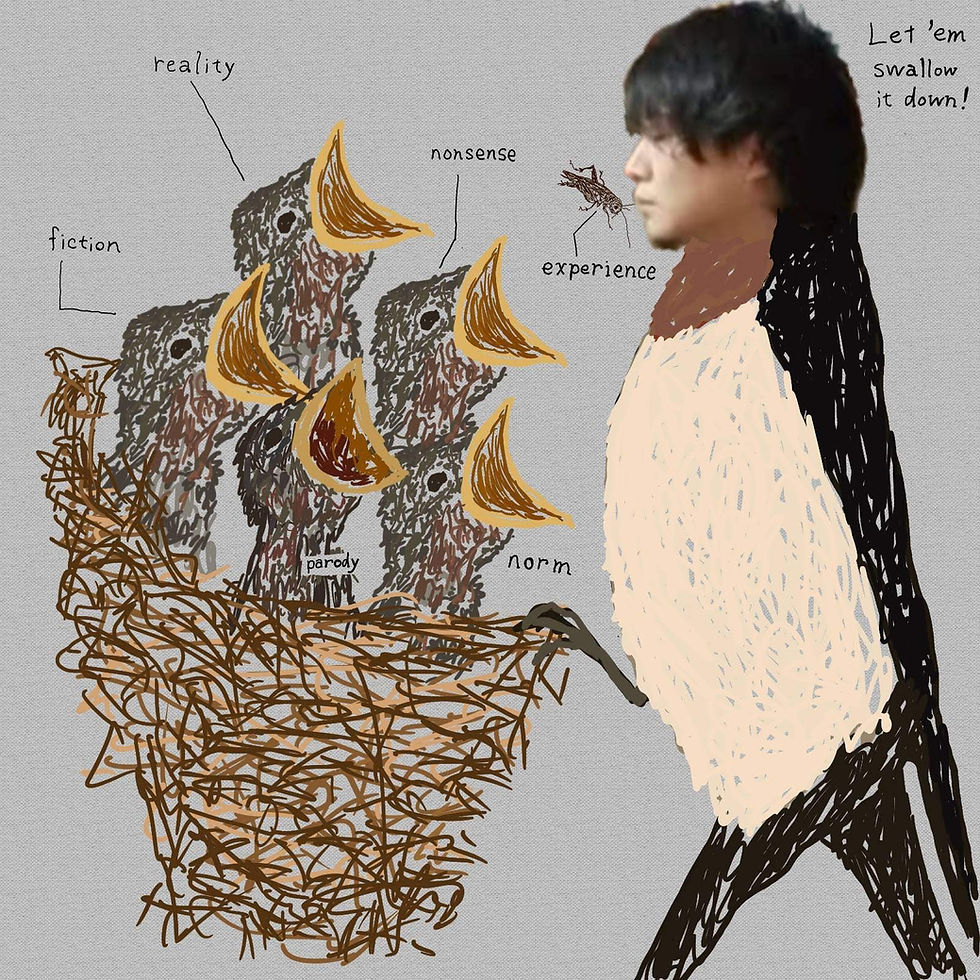

①に、話をするほうの奴は、なんでそこまで実話を語りたい(or 騙りたい)んや。こういう界隈の人らには何かこう、「実話至上主義」みたいなものを感じる。言い換えると、なんでそのエピソードは「こんな面白い話を思いついたんやけど」で始まるような、フィクションとして語られないんや。

歩み寄ってその心理を考察するに、もどきばなしの作者側の人らは、あくまで「嘘みたいな現実に遭遇するような生活を送ってる私」みたいなステータスがイケてる、って考えなんかな。やから作り話にはハナから用がない、的な。

そんで②として、話を読むほうの奴は、なんでそこまで赤の他人の嘘やでっち上げを突き止めたがるんや。他人の話なんて、面白く思わん場合は尚更のこと、マジでどうでもええやろ。君たちはなんでそんなに「この話はフィクションです」の注意書きが欲しいんや。サンタさんの存在と一緒でさ、真偽なんて各々が心の中で決めたらええことやんけ。大人やろ。

こっち側の気持ちも汲むとするなら、こいつらは多分、「不思議な出来事を現実世界で味わった稀有な人」みたいなのがいとも簡単に現れることが、黙って見過ごせんほど耐えられへんのやろ。意地悪に推察すると、「おれの周りには不思議で面白いことなんてなんも起こらんのに、お前なんかがやすやすとそんな体験できるか!嘘やと言え!」みたいなマインドが腹の底にあるんじゃなかろうか。

③として、要するに、作者側も読者側も「嘘なら嘘で面白かったらええやんええやん」精神が生活に欠如しちゃってる気がするんよな。それは何と言うか、まるで「僕は北半球に生まれたから一生、居住先も旅行先も北半球だけから選ばなきゃならないんだ」みたいな強迫観念に聞こえて、おれには不自然で、もったいないことと思ってしまう。仮に現実の世界に何も驚異的で面白いイベントがなくたって、その反対側の半球の虚構の世界に、ワンダフルでスキャンダラスなストーリーを創り上げたら良いやんけ。そういうもんやん、アニメとかも。

「もどきばなし」の罪は、そういうフィクションの創作、つまり大げさに言えば芸術活動の一環を、勝手に「あくまで現実世界で起きたこと」っていう枠に無理やり制限しとることにある。だから作者側は「なるべくリアルな展開でつぶやかなきゃ…」て思いに駆られるし、読者側は「こんなことが現実で起こるか!嘘松の尻尾見せちゃったねw」みたいな基準でしか話を追えなくなる。

それってな、本来ならすごいスケールの小説にも成り得た創作意欲の「端緒」を、ちょっと芽が出た程度の段階で、クソでっかい鎌でものすごい勢いで刈り取っちゃうようなもんやと思うのよ。作者も読者も、自覚のないうちに死神みたいなことしとらん?って怖くなるよ。

ほんでさ、④としておれがいちばん本音で思うのは、①から③までの指摘はホントはどうでも良くって、そもそもフィクションとノンフィクションの垣根ってそんなに背の高いとこまで要るか?ってことなんよ。

さっき③では現実と虚構の世界をあたかも対になった半球みたいになぞらえたけど、正直に言うと、おれは現実の中にも虚構があっても良いし、逆もまた然りで上等やと考えてる。おれはリアルな生活の中で現実的に見て面白くないことも不毛なことも恵まれないことも味わうけど、その中にも面白さや豊かさや恵みを見出せる視点って、あると思うよ。ひとつの「しょーもないこと」に対して、文字通りのしょーもなさと、しょーもないからこその可笑しさを、二項対立的にじゃなく同時進行的に感じること。

これは、ブルースていう音楽を聴いたら、すごく分かるし、すぐに分かるよ。ブルースってただただ現実の憂鬱を嘆いとるだけちゃうねん。昔っからバーやクラブでは、そういう音楽に合わせて陽気に踊り狂ってきたもんなんやで。それはもう夢みたいに、噓みたいに。歌詞カードだけ読んでたら悲しかったり貧しかったりするような音楽に、大の大人が本気でデタラメに踊ったり叫んだり笑ったりできるような魔術的な力があるから、おれはブルースが好きなんやと思う。

現実と虚構の垣根が気づかんうちに透き通っていく感覚は、これまたおれの大好きな、古典落語っていう演芸にも思うことがある。伝統芸能とかそういうラベルで見ちゃうとさ、落語も何となく高尚なありがたいものに感じちゃうけど、あんなもん所詮は「昔の人が作った、どうしようもない奴らがしでかす、どうでもいい」話なんやから、だいぶ嘘っぱちに寄ってる属性しとるんよな。

でもこれがね、なかなかどうして、生で寄席なんか観とると、座布団に座っとる噺家さんが、ほんまにどこにでも連れてってくれるんよ。所作のひとつで無いものが在るように見えてくるし、作り話の世界に住む縁もゆかりも無いはずの人間の顛末に情が突き動かされるほどシンクロしてしまう。どうでもいい何でもない場所ででっち上げの話を聞いた体験のはずが、不思議と日常生活におけるリアルにも響くような何かを得たりするんよな。

おれはそういうものに触れるのを、日常の趣味にしとる。やから、目くじら立てて「実話や!」とか、「作り話や!」とか、ハリボテで作ったたっかいたっかい垣根を挟んで吠え合ってる光景って、何かペーソス寄りの滑稽さを感じちゃうよ。

自分の好きなブルースや落語ばっかり例えに出すのが我田引水めいててご不満なら、④について、最近おれが東北を旅して目にしたものを起点にも書いておこうか。

陸前高田に立ってる、「奇跡の一本松」って知っとるかい。このサイトのフィルム写真のページのどっかにも撮った姿が載っとると思うけど、あの年の津波で流れ去った松原の中で唯一立ったまま残った松の木の呼称やね。

被災の当時のニュースを覚えとる人は知ってるかもしれんけど、津波の直後の人々は、あの松が津波に流されることなく耐えて立ち続けてるっていう「事実」に励まされたわけや。松が立ってるすぐ傍らには陸前高田ユースホステルやった建物が折れ曲がっててさ、その対比としても生き物である松がすっくと立っとるっていう現実の説得力はすごかったんやろうな。

おれが東北を旅してこの松を生で見たのは、津波からもう11年後。それでもユースホステルと共に当時のまま残されたあの構図にはグンと来るものがあった。

ただ、実はこの一本松、今はもう「生き残って」はいない。海水に浸かってしまったこともあって、あの年の暮れには既に木としては死んだと判定されていた。今あの松が当時のシルエットもそのままに残っとるのは、あの木の中に「作り物」の金属棒や「レプリカ」の葉や「人工的な」防腐処理やコンクリ製の基礎が施されたからや。当時人々が鼓舞されたあの「現実」を残すためには相当の金と技術が注ぎ込まれとる。実際地元の人の中にはそういう不自然な保存に異論を持っとる人もいたそうやし。

それでもさ、実際の話、少なくともおれは、今のそんな一本松を見たときにグンと来たよ。しかもそれは、ただ11年前にあの木が立ち続けたっていう「事実」パートだけをそこに見出したからじゃない。あれから11年経っても「作り物」の力を与えて、残す残さんの賛否両論の波もありつつ「死んだ木」を立たせてるっていう、人間の一筋縄じゃない営みにグンと来たっていう側面も大いにあった。

あの一本松に、おれは被災当時のことだけを投影したわけじゃないんよな。11年前に人が励まされた事実、それからの松の在りかたを人がヤイヤイ考えたっていう事実、そんで今の松には事実を事実として保つための偽物が入っているっていう事実、そんで11年経ってもおれ含めた他所の人間がこの松を見に訪ねてるっていう事実。それを全部引っくるめておれの脳裏に浮かんだもの。はたまた今の自分自身の境遇。挙げたらキリがないけど、あの松こそ現実と虚構のハイブリッド的存在で、やからこそおれの方でも目に見えてる実際の構図に限らず、頭の中で考えてる非現実なものごとも含めて対峙できたんよ。それを言いたかった。

嘘松のほうの松に話を戻すと、やっぱり「もどきばなし」って面白くないと思うんよ。おっかないよ。現実じゃない話を、それを産んだ親が「この子は実話!」って言い張って、周りの知らん野次馬が「嘘つけ!そいつはお前が理想にヤリ捨てされてデキたでっち上げの子!悔しかったらDNA見せろ!」みたいに問い詰めるのは。

おれにとってはそのDNA判定の結果は、本当にどうでもいいよ。親の身にとってみたらどうでも良くない!って作者が言うんなら、じゃあせめて実話なら実話、嘘八百なら嘘八百って適した名前を初めっからその子に付けてあげてほしいよ。でっち上げの子でもええやんけ、胸張ってさ、可愛がって育ててあげえよ。小説という大物に成長するかもしれんよ。

そんで、やっぱり思うのは、そもそも面白い体験を実話で語りたいっていう安易な風潮はちょっと浅いし、面白い話なら事実でも嘘でも構わないっていうスタンスのほうが気が楽やってことやな。嘘か真かは、表裏一体というよりむしろ、混然として生活の中にある。嘘の中にも真実はあるし、本音の中にもでまかせはあるんやで。

冒頭のツバメの話も、全部おれが考えたフィクションやし。でも、それに似た話がいつか将来どっかで現実に起こるかもしれないし、遠い昔どっかでとっくに実際にあったかもしれない。少なくとも、他の人間の頭の中ではすでに考えられてたのかも!

ひとつのことを、なるたけいっぱいの視点で見て、なるたけいっぱいのことを考えるのが好き。

コメント